Bach-FAQ 134

Das Bachsiegel in Sangerhausen ... das Bachsiegel von 1702..

Eines von insgesamt acht unterschiedlichen „offiziellen“ Bachsiegeln. © KMD Martina Pohl..

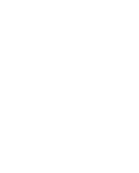

Bas Bachsiegel.Auch Bach-Monogramm, Bach-Wappen, Bach-Logo, die Bach-Insignien ... und schließlich nennt es das Bach-Museum in Leipzig auch „Bachs Zeichen“. Diese, meine Homepage-Seite ist nur einer Variante von insgesamt acht Bachsiegeln gewidmet. Nämlich dem Bachsiegel in Sangerhausen. An einer Kirchenwand. Von Johann Sebastian Bach dort selbst verewigt. Lange bevor Bach seine Gedanken in eine „richtige“, also saubere Vorlage gebracht hatte. Damit davon ein Siegelring oder ein Siegelstempel oder, wissenschaftlicher, ein Petschaft, also ein kleines stempelähnliches Schreibtisch-Utensil angefertigt werden konnte. Übrigens: Die komplette Geschichte des Bachsiegels von 1702 bis heute findet man mit einem Klick hier..

Tatsächlich ist Sangerhausen in Sachsen-Anhalt eine der Bachstädte. Nicht etwa, weil Johann Sebastian Bach hier eine Zeitlang gewohnt hätte. Oder sogar einen Beruf ausgeübt hat. Nein ... deswegen ist Sangerhausen heute keine Bachstadt. Sangerhausen ist aber trotzdem eine „richtige“ Bach-Location. Eine Location für ganz besonders an Spannendem rund um den Meisterkomponisten Interessierte. Für uns ist Sangerhausen deshalb eine Bachstadt in der Kategorie C. Also bitten wir um etwas Nachsicht, diese für Hardcore-Bachs eben nicht zu den „wirklichen“ Bachorten zählende Stadt eine Bachstadt nennen zu dürfen. Kategorie C bedeutet für uns ja „... nicht ganz punktgenau eine Bachstadt ... aber eben doch“. Und es gibt da noch ( ! ) nachrangigere „Bachstädte“. Nämlich die in der Kategorie D. Diese haben dann nur noch einen Bezug zur Bachfamilie. Nicht zum Thomaskantor selbst. Zum Beispiel Gräfenroda.

Ist dann Sangerhausen unter den „unwichtigen“ Bachstädten eine besondere Bachstadt in der Kategorie C? Das klingt nicht gut ... und bei dieser Gelegenheit ... nein, auch diese Homepage-Seite, auf der Sie gerade lesen, können Sie nicht „auf den Punkt und hoppla hopp“ erkunden: Immer sind meine Seiten nämlich auch Lektüre. Also gerne Zeitvertreib. Also, weiter: In der Kategorie C meiner Bachstädte und Bachorte ist Sangerhausen ... mindestens für mich ... etwas ganz Besonderes. Weil das Thema „Bachsiegel“ eines dieser spannenden Themen in meiner und unserer Bach-Welt, mit ihrem Schatz an Speziellem, Originellen und Seltenem, ist. Und Bach über Bach will dieses Gefundene als Wissen erhalten. Möglichst ... bis in die Ewigkeit. Doch ... jetzt wieder zum Thema.

Immer einmal wieder schreiben mir Bach-Fans: Bach-Liebhaber, die schon einmal aus irgendeinem Bach-Grund auf einer meiner Homepages waren. Und so erfahren wir von weiteren Bach-Denkmälern. Wir bekommen lustige Videos mit Bezug zu Bach und seiner Musik zu sehen. Und manche wenden sich mit der Frage an uns, ob es sein kann, dass sie zur Bachfamilie gehören. Auch melden sich Bach-Experten mit ganz besonderen Funden. Zwei davon sollen hier erwähnt sein: Das ist einmal der Buchhändler und für Touristen der „Nachtwächter“ sowie Musiker in der Band Oropax in Laa an der Thaya, ganz nördlich im Weinviertel, in Österreich, Michael Lehner. Er krönte unsere rund elfjährige Suche nach der Herkunft der Bach-Familie. Im Besonderen der Herkunft des Veit Bach. Der, der dann 1619 in Wechmar, als Urvater der musikalischen Bachs, starb. Für 99,9 Prozent der Liebhaber von Bachs Musik ist das absolut unspannend. Nicht aber für uns! Denn wer sich über Bachs Musik hinaus auch noch für Bachs Leben interessiert, der findet die frühe Bach-Genealogie noch lange nicht spannend. Und die vor Veit in Wechmar schon überhaupt nicht.

Aber ... es gibt tatsächlich einzelne unter allen mehr als acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die es eben doch tun. Einen besonders herzlichen Dank, auch an dieser Stelle, und nochmals an Michael Lehner aus Laa an der Thaya. Der musste sich ja zunächst durch meine Veit-Bach-Ausführungen hindurcharbeiteten. Um dann mit (s)einer Sensation plus Bildern elektronisch bei mir anzuklopfen..

Laa an der Thaya. In Österreich. Hier lebt Michael Lehner. Und er ( ! ) fand, was Forscher und Genealogen über 270 Jahre lang nicht gefunden haben..

Die zweite Entdeckung machte die Kirchenmusikerin Martina Pohl. Sie arbeitet in der St. Jacobikirche in Sangerhausen und genießt dort auch - neben vielem anderen - auf der weltberühmten Hildebrandt-Orgel spielen zu können. Fast ist es natürlich ... dass Martina Pohl auch Bach-Fan ist. Und mein Lektüre-Angebot in Sachen Bach-Siegel ließ sie mir eine Mail schreiben. Dazu hängte sie auch gleich unglaubliche Bilder an. Ein weiteres explizites Dankeschön hier und nochmals auch an sie. In dieser erwähnten St. Jacobikirche fielen ihr nämlich - ganz in der Nähe der Orgel - verschiedene Ritzzeichnungen auf einer weißen Wand dort auf. Offensichtlich hierließen dort sogar mehrere „frühe Graffiti-Künstler“ ihre „Werke“. Und eines davon erinnerte die Musikerin an ganz genau das aktuelle Bach-Siegel. An das Bach-Siegel - von einem Künstler, Maler oder Grafiker gestaltet - das seit runden 270 Jahre damit das „offizielle“ Bach-Siegel war. Oder das Bach-Monogramm, das Bach-Wappen, die Bach-Insignien oder eben auch Bachs Zeichen. Wie Sie gerne mögen..

Als Fotograf und als Bach-Fan ist es fast immer sehr unwahrscheinlich, dass alle angefügten Fotos meine Neugier befriedigen (... in diesem Falle war ich allerdings von allen begeistert). Und so bat ich Frau Pohl, mir doch noch ein Bild zu schicken. Eines, das die Stelle ihres Fundes in einem großzügigen Umfeld darstellt. Sie tat das, hier ist das Ergebnis. Man sieht in der linken Hälfte ein Fenster deutlich. Rechts daneben ist nur durch das überstrahlte Licht ein zweites erkennbar. Links von beiden Fenstern ist eine große, weiße Wandfläche. Tatsächlich ist sie zwar für die Öffentlichkeit zugänglich, aber warum sollte man als Gläubiger Treppen erklimmen? Wenn es unten noch genug freie Sitzplätze gibt?! © KMD M. Pohl..

Warum diese spezielle Homepage-Seite ausschließlich zum Bachsiegel in Sangerhausen entstand? Nun ... zweimal „schickte“ ich einen Interessenten auf andere Seiten. auf Seiten, die zu allen Bachsiegeln Text und Bilder anbieten. Und beide Male war das Bachsiegel in Sangerhausen - für diese beiden Suchenden - „zu fix unterwegs“ nicht auffindbar. Deswegen also..

Zurück nach Sangerhausen in die St. Jacobikirche. Das Orgelspiel von Kirchenmusikdirektorin Martina Pohl ist ganz sicher beeindruckend. Für mich aber - eben als Fotografen - war noch viel spannender, dass Frau Pohl mir den Hinweis lieferte, dass das „Objekt meiner Begierde“ nicht nur zu einer bestimmten Jahreszeit ausreichend plastisch zu fotografieren ist. Sondern das auch nur zu einer bestimmten Jahreszeit. Nämlich dann, wenn die Sonne aus den geritzten Werken, Namen und Sätzen plastische „Kunstwerke“ macht. Das erklärt dann nämlich auch, warum kein einziger Mensch in runden 300 Jahren diese sensationelle Entdeckung machte..

Wenn ein „Werk“ an der Wand neben der Orgel also nur kurz gegen 18:00 Uhr „sichtbar wird“, nehmen es die Kirchenbesucher am Sonntagmorgen um 10:00 Uhr oder um 11:00 Uhr eben gar nicht wahr. Zu dem Fakt hinzu, dass sich da oben ohnehin meist niemand aufhält. Außer der Organistin oder dem Organisten in den erwähnten 300 Jahren. Dazu ... auch, wie ansatzweise schon weiter oben erwähnt ... musste ein Organist oder eine Organistin in Sangerhausen dann ja auch noch ein Bach-Musik-Fan sein. Und sich für Bachs Leben interessieren. Und schließlich auch noch mindestens ein wenig das Bachsiegel kennen. genau einmal ist das passiert. 300 Jahre nach der sehr wahrscheinlichen Entstehung dieses „frühen Kunstwerkes“ von Johann Sebastian Bach..

Warum so ausführlich zu so einem unwichtigen Thema? Nun, jeder Besucher kann weiterklicken. Die, die es interessiert, können wahrscheinlich aber gar nicht genug dazu lesen. Und es soll erhalten bleiben. Das Wissen um diesen Fund in Sangerhausen ... und die Info dazu. Bei der Google-Suche mit den Keywords Bach, Sangerhausen und Bachsiegel..

Und wie kommen wir zwei Bach-Fans, oder drei oder vier mehr Personen, wenn man die Menschen in der allernächsten Nähe der beiden wesentlich beteiligten Publizisten noch mit dazuzählt, auf die Idee, dass es Bach war, der da (s)eine „Kritzelei“ hinterlassen hat?..

Nochmals die St. Jacobikirche. Dieses Mal von der anderen Seite. Funde wie das frühe Bachsiegel sind Highlights im Hobby und unserem Leben mit dieser spannenden Liebhaberei..

Wie also kommt man nur auf die Idee, das „Gekritzel neben der weltberühmten Orgel“ als ähnlich bedeutend wie die Arbeit des Orgelbauers Hildebrandt einzuordnen? Es als frühes Bachsiegel vom Meister selbst einzuordnen. Ist es Wunschdenken? Ist es Forscherdrang, in diesem Fall meiner? Nein. Beides ist es nicht. Man „bastelt Fakten zusammen“. Zunächst ist da natürlich die offensichtliche Ähnlichkeit zu dem heute bekannten Bachsiegel. Nämlich dem mit den sieben Zapfen ... oder ( ! ) ... dem mit den fünf Zapfen. Zapfen? Ja, denn Zacken sind es ja keine. Sie sind ja nicht spitz. Oder aber ... gerne, wie Sie möchten..

Wenn Sie beide kreativen Ergebnisse in einem bestimmten Abstand zum Betrachter nebeneinander halten, dann fällt die Ähnlichkeit schon mächtig auf. Das reicht uns aber nicht. Bei Weitem nicht. Bitte lesen Sie unter der Werbung weiter..

Anzeige

Nein ... das Bachsiegel aus Sangerhausen gibt es auf keinem T-Shirt, keinem Hoodie, keiner Baseball-Mütze ... und auch auf keiner Kaffee-Tasse..

Das aktuelle Bachsiegel Nr. 1 und das aktuelle Bachsiegel Nr. 2. Beide gibt es auf vielen Geschenkideen, die Sie zu Bachgeschenken machen können ... oder sich selbst eine Freude bereiten. Hier geht's zum Bach-Shop..

Ohne Frage ist es die edelste Form, für die man sich begeistern kann. Wenn man das Bachsiegel spannend findet. Es ist das Bachsiegel als Fadenbild oder als Nagelbild..

Dieses eingeritzte „Bachsiegel“ ... ist es das erste Monogramm / Wappen / Zeichen / Logo ... und wirklich von Bach?..

Da ist also eine Petroglyphe. Und sie sieht mindestens „ein wenig“ nach dem Bachsiegel aus, das uns Bach-Fans seit runden 300 Jahren begleitet hat. Nämlich zunächst als Siegel im Siegellack. Später dann, ab 1750 bis 1760 als grafische Umsetzung mit sieben Zacken. Und weit in unserem Jahrtausend schließlich als Logo mit nur noch fünf Zacken.

Und ein Mensch meint, diese Ritzzeichnung könne von Bach selbst sein. Musikerin Pohl ist dieser Mensch, ein Bach-Fan und eine Organistin. Sie wendet sich an Leipzig, Synonym für die Bach-Wissenschaft seit vielen, vielen Jahrzehnten.

Einer der renommiertesten Bach-Experten und Wissenschaftler, Professor Schulz, bestätigte ihr die Ähnlichkeit in einer Qualität, die ihn diesen Fund als winzigen Artikel im Bach-Jahrbuch des Jahres 2010 erwähnen ließ. Es ist also bereits publiziert, dass die Ähnlichkeit dieser Ritzzeichnung mit dem Bachsiegel, wie wir es drei Jahrhunderte kennen, gegeben ist. Das ist schon eine spannende Bewertung, die - von einem Bach-Experten geäußert und publiziert - nahelegt, dass die Vermutung, Bach sei für diese „Kritzelei“ an einem so würdigen Ort verantwortlich, nicht „an den Haaren herbeigezogen“ ist. Aber uns - meiner Frau und mir - reicht das noch immer nicht. Es fehlt uns ( ! ) die passende Geschichte. Und mehr Fakten, die diese Annahme stützen, dass Bach selbst „gemalt“ oder eben geritzt hatte..

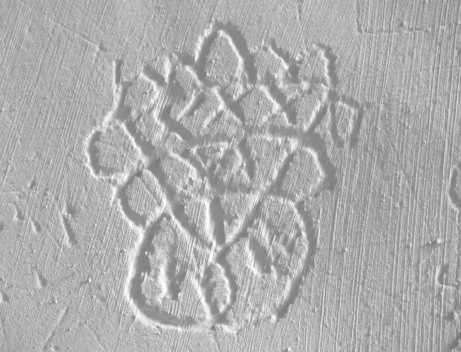

Ich messe einem weiteren Indiz eher weniger Bedeutung bei. Aber es ist da. Also rücke ich es, zusammen mit den Fotos von Frau Pohl, ins richtige Licht. Im besten Sinne der Worte. Nicht allzu weit entfernt kann man ebenfalls die Jahreszahl 1702 erkennen. Ungewöhnlich wäre aber, dass Bach diese Jahreszahl - wenn er sie denn eingeritzt hätte - ziemlich abseits seiner spannenderen Hinterlassenschaft hinterlassen hätte. Nämlich an ganz anderer Stelle, bestimmt 50 Zentimeter entfernt. Vier Ziffern. 1702. Aber ... sie sind nun einmal da. Unten können sie beides betrachten. Einmal den Abstand zwischen Bachsiegel und Jahreszahl. Einmal die Zahl selbst..

Das ist schon ein richtig großer Abstand. Zwischen dem Bachsiegel und der Jahreszahl 1702. © KMD M. Pohl..

Dort ist sie zu entziffern, und zwar glasklar. Die Jahreszahl ist 1702. Mit etwas Abstand rechts von der roten Pfeilspitze. Mit viel Aufwand kann man in einer Vergrößerung dazu das Wort „Anno“ erkennen: Deswegen auch mein ( ! ) Abstand im Bild oben: zwischen Pfeilspitze und 1702. © KMD M. Pohl..

War es Bach ... oder war es Bach nicht? Ist es Bachs Zeichen / Bachs Siegel?

Zunächst: Wenn sie nicht von Bach ist, diese Petroglyphe, welche Geschichte würde denn dann zu ihr passen? Dass ein Bachfan, sei es nun ein Kantor oder ein Mesner, ein Kirchgänger oder ein Konfirmand oder eine Konfirmandin, Kantorin, Mesnerin oder Kirchgängerin so sehr Bach-Fan ist, dass sie nach 1750 irgendwann ihre oder seine Begeisterung ausgerechnet in Sangerhausen in die Kirchenwand neben der Hildebrandtorgel eingeritzt hat? Das vollkommen dilettantisch. Denn wie das Bachsiegel nach 1750 aussah, war ja zwischenzeitlich bestens bekannt. Wohl kaum. Eigentlich ... so überzogen „von mir hier konstruiert“, dass man diese erdachte Variante praktisch ausschließen kann. Ohnehin ist laut Ockhams Rasiermesser-These nicht die unwahrscheinlichste aller Möglichkeiten die, die am wahrscheinlichsten zutrifft. Ich traue mich, diese These zu 100 Prozent auszuschließen..

Was spricht also für Bach als den Künstler, der sich dort verewigte? Fangen wir mit dem weit vom Siegel entfernten Jahr, das eingeritzt ist, an. 1702. Bewerten wir es als Zufall, dass Bach ausgerechnet im Jahr 1702 in Sangerhausen antrat. Um für eine erste berufliche Stelle dort aufzuspielen. Erfolgreich, übrigens. Das war glasklar noch vor seinem Antritt der dann später ersten – nicht wirklich ernsthaften – Arbeitsstelle in Weimar. Die er nur sechs Monate bekleidete. Den Job in Sangerhausen bekommen ... hatte er nämlich nicht ... „Vetternwirtschaft bei Fürstens damals ... und so“..

Ehre, wem Ehre gebührt. Für viele Menschen ist die Hildebrandtorgel, links im Bild, das Beeindruckendste in der St. Jacobikirche. Für mich ist und bleibt es Kirchendirektorin Martina Pohl. Die nicht nur auf meinem „Bach über Bach“-Portal las. Sondern mich auch noch kontaktierte, weil sie der Annahme war, ihr Fund könnte mich interessieren. Und ob er das tat. © KMD M. Pohl..

Wir wissen seit sehr langer Zeit, nämlich seit mehr als 300 Jahren, dass Bach die „Inkarnation des Perfektionismus“ gewesen war. Welcher Orgelspieler oder welcher Klavierspieler sonst noch, spielt mit einem Stöckchen im Mund? Dann wenn er, weil beide Hände und beide Füße „andere Aufgaben hatten“, die Taste, die seinem Werk zur Vollendung der Präsentation fehlt, nur mit solch einem Werkzeug erreicht? Eben ... unser Johann Sebastian Bach..

Diese Perfektion ist die eine Grundlage für meine These, dass die Ritzzeichnung in der St. Jacobikirche in Sangerhausen aus seiner Bachs stammt. Wenn es denn sicherlich auch keine Feder war, die ihm da zum Einritzen diente. Warum ist diese Perfektion von Bedeutung? Nun ... Bach war definitiv sehr ehrgeizig. Und er wollte diesen ersten Job in Sangerhausen nach seiner Schulzeit ganz sicher heftigst. Was tut man da? Man kommt gut vorbereitet und vor allem rechtzeitig am Ort der Prüfung an. Na und?..

Man ist sich nicht sicher, wohin genau Johann Sebastian Bach nach seiner Schulzeit in Lüneburg nach Thüringen zurückwanderte. Er verbrachte nämlich, in Thüringen, ein halbes Jahr an einem Ort, von dem niemand mehr weiß, wo das war.

Drei Locations kommen infrage: Zunächst wäre da Erfurt ein Ziel. Dort lebte nämlich seine große Schwester in dieser Zeit. Dann könnte Bach aber auch nach Ohrdruf gelaufen sein. In Ohrdruf lebte ja immer noch sein ältester Bruder. Mit seiner Familie. Schließlich käme noch Eisenach infrage ... aber eigentlich ... nicht wirklich.

Und die Zeiträume? Es war das Jahr 1702. Zu Ostern hatte Bach seine Schulzeit in Lüneburg abgeschlossen. Und im Sommer 1702 war das Vorspiel in Sangerhausen. Auch das ... passt!

Zurück zum Perfektionisten Bach. Warum ist es von Bedeutung festzustellen, dass er Perfektionist war?Heute startet man zu einem sehr wichtigen Termin, der mit dem Auto drei, vier, fünf oder gar sechs Stunden Fahrt entfernt liegt, vor allem eines: rechtzeitig. Denn so vieles kann passieren. Eine Autopanne. Vor allem einer der lästigen Staus. Und hundert kleine Events mehr: kein Parkplatz am Zielort, eine Polizeikontrolle, eine Umleitung, ein verstauchter Knöchel (... heute eher seltener. Damals, auf ungeteerten Straßen und Wegen aber ein durchaus denkbarer Anlass für eine Verzögerung).

Was tut man also? Rechtzeitig abreisen. Und das hat Bach sicherlich auch damals - im Jahr 1702 - getan. Also ... er ist losgelaufen. Ziemlich sicher. Nicht mit der Postkutsche gefahren. Mit sehr viel Zeit vor dem Termin. Zumal er ja keinerlei Rücksicht auf irgendetwas oder irgendjemanden nehmen musste. Zwischen Schulzeit und dem ersten Job ... war es ja, wie heute auch oft noch, die ultimativ freie Zeit im Leben eines Menschen..

Also lief Bach rechtzeitig los. Und rechtzeitig bedeutete, dass er nicht 24/7 laufen konnte. Dass er sicherlich Pausen einlegte. Dass er nicht unausgeschlafen vorspielen wollte. Dass er sich sicherlich noch nach dem Marsch frisch machen wollte. Und dass er dazu auch ganz bestimmt die Kleidung wechseln wollte. Ein paar Takte vor der Präsentation zu musizieren, war für ihn sicherlich Pflicht. So überlegte es Bach sich ganz bestimmt, wann er aufbrechen musste, damit da wirklich nichts schiefging..

Von Ohrdruf aus wanderte man damals ... heute geht das bestimmt schneller, wegen besserer Wege ... 22 Stunden nach Sangerhausen. Von Erfurt aus wären es nur 15 Stunden gewesen. Bei rund zehn Stunden Laufen am Tag war er also ein oder zwei Tage unterwegs.

Dann ... war Bach damals ein „Hallodri“. Das wissen wir aus seiner Arnstädter Zeit. Er war jung und hatte, wie viele Siebzehnjährige heute auch noch, Flausen im Kopf. Er schrieb zwei bis drei Jahre zuvor in der Nacht Noten ab, anstatt zu schlafen. Er ließ in der Arnstädter Kirche eine „frembde Jungfer“ singen ... eine Ungeheuerlichkeit damals. Er benannte seine Chorschüler mit nicht akzeptablen Schimpfwörtern, wenn diese „nicht spurten“ und er nahm schließlich einen vierwöchigen Urlaub, den er unangekündigt und ungenehmigt um acht Wochen verlängerte. Bevor er wieder nach Arnstadt zurückkam. Und sich selbst um seinen Job kümmerte. Schließlich zog er gegenüber mehreren seiner Chorschüler nachts auch noch seinen Degen. Benutzt hat er ihn aber nicht. Üblich war das aber auch nicht. Und er beschwerte sich intensiv und oft bereits an seinem ersten richtigen Arbeitsplatz. Er war also „quasi noch ein Lausbub“. Also auch mit seinen 17 Jahren, als er in Sangerhausen – rechtzeitig – eintraf..

Es war also Sommer 1702 und Bach traf sehr wahrscheinlich viele Stunden vor seinem so wichtigen Termin ein. Und was tut man da? Sich frisch machen, Kleidung wechseln, noch einen Happen essen, ein klein wenig auf der Orgel musizieren ... und ... sich mächtig langweilen. Sehr wahrscheinlich hatte sich Bach schon als Siebzehnjähriger Gedanken gemacht, wie er einmal Dokumente und Quittungen, die er zukünftig zu unterzeichnen hatte, speziell und einmalig machen wollte. Nämlich mit einem Siegel. Nämlich mit seinem Siegel. Und so spielte er wohl schon lange vor seinem Besuch in Sangerhausen mit der Idee, die drei Initialen seines Namens, nämlich J, S und B zu einem spannenden kleinen Kunstwerk zu verbinden. Aber wissen ... tun wir das natürlich nicht..

Bachs finales musikalisches Üben fand sicherlich zwei oder drei Stunden vor dem offiziellen Vorspiel statt. Und weil Bach ja niemanden in Sangerhausen kannte, hielt er sich sehr wahrscheinlich in der Kirche auf. Wo? Im oberen Bereich, sozusagen im ersten Stock. Neben der Orgel. Dort hatten sich sehr wahrscheinlich bereits vor ihm Musikschüler oder Kirchendiener an einer Wand verewigt. Und so ritzte er. Er ritzte seine Gedanken ... sein Bachsiegel ... in diese Kirchenwand..

Spannend ist letztlich noch die genaue Betrachtung des Siegels in Sangerhausen. Tatsächlich erkennt man die drei Buchstaben J, S und B deutlich. Wenn man sich denn Mühe gibt. Und auch die gespiegelten Buchstaben sind sichtbar. Interessant ist aber auch, dass bereits 1702 diese Krone zum Siegel, beziehungsweise Zeichen gehörte. Das macht die Überlegung überflüssig, ob Bach diese Krone erst zu der Zeit addierte, als er sich Königlich-Polnischer und Kurfürstlich Sächsicher Hofcompositeur nennen durfte. Auch besonders spannend, für die, die sich dazu interessieren.

In Bachs erstem schriftlichen Entwurf, also diesem Siegel in der Kirchenwand in Sangerhausen sind ganz klar drei ( ! ) Zacken. Und hier sind es auch Zacken. Und keine „Boppel“, wie man es später in Bachs Siegel zwischen 1750 und 1760 sowie der heute noch gültigen schwarzweißen Grafik umgesetzt hatte. Dazu ist auch spannend, dass das Originalwappen in „Bachs Putz Schranck“ ebenfalls keine sieben Zapfen hat. Sondern nur fünf: Dieses Bild gibt es als „Bonbon“ für Bach-Siegel-Fans nach dem nächsten Bild zu Sangerhausen..

Von 1702 bis 2009, also grob und ziemlich genau 300 Jahre, blieb eine Sensation in Sachen Bach unentdeckt. Also auch zu der Zeit, als die Postkarte oben fotografiert wurde..

Im Grunde ist dies oben das eigentlich „offizielle“ Bach-Siegel / Bach-Wappen / Bach-Logo / Bach-Insignien / Bach-Monogramm und schließlich gerne auch Bachs Zeichen. Weil sich dieses Siegel allerdings nie, nie ... niemals - never ever - im Internet, auf CD-Boxen, in Büchern, Zeitungsartikeln und sonst wo durchsetzen wird, darf das jetzt inzwischen „offizielle“ schwarzweiße Bach-Siegel, also seit 2009 minus zwei Zapfen, hier natürlich auch nicht fehlen: Es schließt diese Seite weiter unten ab..

Zu den 100 wichtigsten Bach-FAQ.

Anzeige

Worauf man das Bach-Siegel so alles platzieren kann: auf Tassen, Duschvorhängen, Bettwäsche, Bierkrügen, Handyhüllen und vielem mehr..

Klicken Sie doch 'mal bei Zazzle, Spreadshirt, jpc oder Redbubble vorbei: Vieles dort kann man sich als perfektes Geschenk individualisieren lassen. Hier geht's zu den Bach-Shops..

Zwölf berühmte Persönlichkeiten hinterließen Ihre Begeisterung zu Bachs Musik: der Bach-Zitate-Kalender, einer der jüngsten im Verlag „Bach 4 You“..

Ende der Anzeige